NELL’ULTIMO FAR WEST INDIANO

foto e testo di Laura Salvinelli

"Quanto sopravviveranno?" si chiede d'Orazi Flavoni e con la appassionata dedizione di un collezionista che vuole non solo conoscere, ma conservare, fruga nelle folle dei mercati, nei villaggi, nelle distese del Kutch fra deserti e paludi alla ricerca di quel che rimane di questa razza di allevatori di cammelli, i Rabari.

E con lui, se lo chiede anche Tiziano Terzani nell'introduzione a uno dei rari libri sul Kutch Rabari, gli ultimi nomadi di Francesco d'Orazi Flavoni (Stampa Alternativa, Viterbo, 1998). Sono passati dieci anni e, oltre a tutte le minacce di globalizzazione temute da entrambi, il Kutch, o Kachchh, per usare la traslitterazione dura che rende meglio il suono del suo nome, è stato l'epicentro di quello che è stato il più forte terremoto degli ultimi cinquant'anni, di magnitudo 7,9 della scala Richter, ora purtroppo superato in intensità e sciagura da quello del 12 maggio del Sichuan cinese. Il 26 gennaio del 2001 la terra ha tremato per cento secondi, causando la morte di 30.000 persone, e immensa distruzione. Le scosse si sono sentite fino a Nuova Delhi e a Mumbai e hanno colpito anche il vicino Pakistan.

Davvero difficile pensare a una terra più desolata e remota del Kachchh, l'ultimo Far West indiano. Il vasto distretto dello stato indiano del Gujarat, frontiera col Pakistan, isolato ai margini meridionali dei deserti del Thar e del Sindh dalle distese salmastre del Rann, si affaccia sul Mar Arabico. Fino al IV secolo d.C. il Kachchh era ancora un tratto di mare che poi si ritirò, forse per qualche cataclisma, lasciando emergere le distese del Rann, attraversate dal fiume Indo. Nel 1819 un terremoto deviò il corso del fiume e lo allontanò dal Rann, rendendolo un deserto di sale di accecante bellezza lunare . E' solo nella stagione dei monsoni che il Rann, allagato, ritorna ad essere mare, e il Kachchh si trasforma in quell'isola a forma di guscio di tartaruga, kutcho, che dà il nome alla regione.

Difficile anche pensare a un epilogo più triste a una lunga storia di fiorente commercio tra le coste orientali dell'Africa, il Medioriente, l'Asia centrale e l'Oriente. Alla fine del Settecento quell'epoca d'oro finì, e da allora il Kachchh entrò in una fase di decadenza, culminata al momento della partition nel 1947: quella che era terra di scambi e passaggi, è ormai isolata ai margini di tutto. Il terremoto del 2001 ha aggiunto sciagura, lasciando ai superstiti il dolore delle perdite umane e materiali, e la debolezza della sradicamento. La Babele dovuta alla globalizzazione purtoppo è passata in secondo piano di fronte all'emergenza del cataclisma. Niente di più lontano dalla "speranza indiana" del boom economico tanto divulgata.

Eppure, la risposta alla domanda di d'Orazi e Terzani per ora è positiva: i Rabari sono sopravvissuti, grazie al cielo, e, anche se le loro tradizioni -come del resto tutte le altre, comprese le nostre- sono state contaminate dalla globalizzazione, occupano un ruolo più o meno al centro della complessa gerarchia sociale in cui vivono. Il Kachchh è abitato da un gran numero di gruppi etnici che non hanno al loro interno un sistema castale, però si comportano all'esterno, nei confronti degli altri gruppi, come caste. E le caste in India, sono strettamente legate ai lavori, anche quando questi cambiano nel tempo. I Rabari, che un tempo erano nomadi e si occupavano solo dei cammelli, e che ora sono semi-nomadi e si occupano anche di capre e pecore, sono decisamente inferiori alla nobiltà guerriera Rajput, si sentono vicini agli Ahir (un tempo allevatori di vacche e ora agricoltori), e superiori a tutti gli altri gruppi. Anche se i corpetti delle loro donne sono sempre più spesso di materiali sintetici, anche se i cammelli che allevano sono sempre meno importanti nell'economia sociale, sopravvivono, e a testa alta.

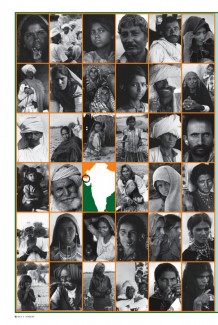

L'incarico di documentazione del progetto di sviluppo rurale in Taluka Rapar della ong Movimondo mi permette di visitare 11 villaggi e di incontrare vari gruppi tribali e comunità: Koli, Patel, Rabari, Darbar, Rajput, Meghwal (Harijan), e musulmani (fra cui un gruppo di origine africana, finito qui all'epoca degli scambi di schiavi). I Rajput, eredi dei re del Rajasthan, possiedono ancora la maggior parte delle terre, ma, sfidati dai Darbar, che acquistano sempre più potere, non esitano a sfoderare le loro spade. In una lotta all'ultimo sangue per difendere la loro supremazia un tempo indiscussa, a Lodrani tre anni fa hanno ucciso un Darbar. I Patel sono agricoltori, per lo più proprietari terrieri. I Rabari ora sono semi-nomadi, si spostano dai villaggi durante la stagione secca, e allevano cammelli, capre e pecore. Ai gradini più bassi della scala sociale stanno i Koli, i Parkara Koli, i musulmani ed i Meghwal, che qui si chiamano ancora col nome dato loro da Gandhi, Harijan, che vuol dire "figli di Dio". Nel resto dell'India quelli che un tempo si chiamavano intoccabili e poi Harijan, si sono scelti da soli un altro nome, Dalit, e anche un altro padre, il dottor Ambedkar. Le comunità dei senza terra lavorano nei campi come mezzadri, nelle saline, nelle miniere di argilla da ceramica, o fanno i carbonai, bruciando i cespugli di babool (Prosopis juliflora). Anche fra i più poveri le lotte per la terra possono essere all'ultimo sangue: a Rav nel 2001, lo stesso anno del terremoto, in un diverbio memorabile, i Desi Koli si rifiutavano di riconoscere ai Ghadavi la proprietà della terra che lavoravano. Quando i Ghadavi si fecero aggressivi per riavere quella che secondo loro era la loro terra, i Desi fecero strage di un'intera famiglia, di 9 persone. Gli assassini sono ancora in prigione.

Indebitati fino al collo con i Darbar, a cui sono sempre stati legati da rapporto di mezzadria, per allontanarsi da questi, i Parkara Koli di Maluvandh dopo il terremoto si sono fatti assegnare dal governo indiano un pezzo di terra che non voleva nessuno, dove è difficile immaginare la sopravvivenza. Qui Movimondo sta costruendo un invaso per la raccolta di acqua piovana, che migliorerà il rendimento del raccolto dei loro miseri campi. Il progetto ora, passata la prima fase di intervento per l'emergenza dovuta al terremoto, mira allo sviluppo rurale di una zona in cui la natura è stata sempre poco generosa, ed e' ora abitata anche nei suoi recessi più inospitali dai più poveri degli sfollati. Soprattutto mira a formare e rafforzare le libere associazioni di contadini (Self Help Groups) previste dalla normativa indiana, incoraggiandole ad appropriarsi del microcredito. Quando il progetto sarà finito, saranno questi gruppi a lottare pacificamente per una vita migliore.

Balasar, uno degli 11 villaggi del progetto, a trenta chilometri dal deserto del sale, è abitato da circa 600 famiglie. La strada principale è percorsa da carri trainati da bufali o da cammelli, da macchine, jeep, moto e corriere, da mandrie di vacche, pecore e capre, da donne che portano in testa le anfore di rame dell'acqua o grandi fascine, con leggiadria e nessuno sforzo apparente. Ai lati, il piccolo bazar, l'immancabile barbiere e i tanti baracchini con le panche di legno dove gli uomini, vestiti quasi tutti di bianco con il camicione plissettato, le larghe brache o il dhoti (stoffa legata sui fianchi e ripiegata in mezzo alle gambe a formare dei pantaloni) e il turbante, fumano i bidi (sigarette di foglie di tendu e tabacco) e bevono il chai (tè speziato e zuccherato con latte), passandolo dalla tazzina al piattino per raffreddarlo. Accanto alla scuolina elementare, un piccolo stagno, dove di giorno le donne raccolgono l'acqua, e al tramonto gli uomini portano i bufali a fare il bagno. In nuvole di polvere dorata i bambini in divisa blu e celeste si mischiano alle mandrie che tornano dai pascoli. Alla fine del villaggio, verso il deserto del sale, un rabari, fratello di uno dei beneficiari del progetto, con una bella mandria di cammelli accucciati che allungano i loro colli tutti nella stessa direzione, e due figli impertinenti. Il rabari porta un cammello maschio vicino a una femmina accucciata e avviene un rapido accoppiamento, il maschio sembra godersela, mentre la femmina, con gli occhi esterrefatti e la bocca spalancata lancia un grido stridente, e sembra decisamente infastidita. Accanto alla strada migliaia di cilindri di cemento armato alti più o meno un metro, si raccontano storie sulla costruzione di un muro alla frontiera col Pakistan, a quaranta chilometri, ma me ne parlano malvolentieri e ogni volta con versioni diverse. All'altra estremità del villaggio un grande accampamento senza tende (per montarle, bisognerebbe pagare una tassa al governo), un centinaio di persone con charpoi (letti di legno e corda) e pentolame all'aperto. Le madri cucinano a terra, le figlie raccolgono la legna, portano l'acqua e modellano le pizze di dang (sterco di vacca essiccato usato come combustibile), i padri e i figli stanno appresso agli animali. Sono i Luhar, casta di fabbri ferrai, venuti a Balasar per vendere il bestiame. Non c'è traccia dei loro strumenti per lavorare il ferro, appariranno da sotto la sabbia la mattina dopo. Pochi chilometri fuori, nella savana arborata, una famiglia di Harijan vive in una piccola tenda. Sono carbonai, ricavano il carbone bruciando con immensa pazienza i rami spinosi del babool. Uno dei lavori ingrati che nessuno dovrebbe mai più fare. La madre di famiglia, Maggiben, ha trent'anni e sei figli. Tiene stretto il falcetto con cui taglia il cespuglio di spine, e tutto in lei, i suoi occhi infossati nelle orbite, i suoi seni svuotati, le sue vecchie mani, parla di inenarrabili fatiche.